民以食为天、食以安为先,食品安全是一个遍及全球的、关系到人民健康的重要公共卫生问题,同时也与国计民生休戚相关。保证食品安全,是公共卫生和食物保障系统的一个关键和基本的组成部分。食品安全之所以在全球范围内受到密切和广泛关注与近年来国际、国内食品安全恶性事件连续不断发生不无相关。继二囉英和大肠埃希菌0157:H7后,又出现了牛海绵状脑病(疯牛病)、三聚氰胺奶粉、“瘦肉精”等影响食品安全的重大事件。其中,有的事件引起消费者急性发病乃至死亡,如20世纪90年代中期大肠埃希菌0157:H7在日本引起近万人食物中毒、添加三聚氰胺的奶粉造成我国很多婴幼儿肾脏结石等;有的事件引起的病例虽然不多,但病死率高、社会影响大,如疯牛病引起人克-雅病;也有的化学污染物造成广泛的食品污染,对人体健康具有长期和严重的潜在危害。在当今社会,食品安全已不仅仅是一个国家的问题,而是所有国家面临的一个带有根本性的公共卫生问题。

在2000年世界卫生组织大会上,食品安全被确认为公共卫生的优先领域,2001年世界卫生组织又在日内瓦召开食品安全战略规划会议,起草了“全球食品安全战略草案”o由于食品安全的重大意义及其面临的国内外严峻形势,我国于2009年2月通过并公布了《中华人民共和国食品安全法》,并自2009年6月1日起施行。2010年,国务院还设立了国务院食品安全委员会,这充分反映了保障食品安全的重要性和紧迫性。

食品安全生产的重要性

食品安全事关经济发展与社会和谐。随着经济的发展、科学技术的进步、人类生活条件的改善,食品安全并未得到相应的保证。

食源性疾病严重危害着人类的健康生存

食源性疾病是一种广泛流行的疾病,是最大的食品安全问题。不论是发展中国家还是发达国家,食源性疾病都是对健康的一种严重威胁,尤其是对儿童、孕妇和老人。在发达国家,每年大约30%的人患食源性疾病。WHO2002年3月公布的信息表明,全球每年发现食源性疾病的病例达10亿,美国每年有7600万食源性的病例,其中32万病例住院治疗,5千人死亡。在澳大利亚每天有1.15万人患食源性疾病。在发展中国家包括中国,食源性疾病现在还难以统计,但肯定不少于发达国家。

腹泻是一种常见的食源性疾病。WHO报道,全球每年约有1.5亿腹泻病例,导致300万5岁以下儿童死亡,其中70%是由于生物性污染的食品所致。在发展中国家(不包括中国的资料),腹泻及其有关疾病的发病率和死亡率估计每年有2.7亿病例,导致240万5岁以下儿童死亡。

这些食源性疾病的统计数字,主要指微生物性的危害,致病性微生物引起的食源性疾病也是我国主要的食品安全问题。我国有较健全的食物中毒报吿系统,我国目前疾病预防控制部门所掌握的仅仅是集体发生的食物中毒,对散发的食源性疾病并无严格的报告制度。此外,我国对于病毒和寄生虫性的食源性疾病目前尚未开展工作。根据WHO估计,发达国家食源性疾病的漏报率在90%以上,而发展中国家则为95%以上。以此推论,我国目前掌握的食物中毒数据仅为实际发生的食源性疾病的“冰山一角”。而存在如此髙的漏报率,除了管理上的问题外,致病微生物(包括细菌、病毒、寄生虫)的检测和追査传染源手段的限制也是一个重要因素。近年来的“染色馒头”事件、“瘦肉精”猪肉事件以及三聚氰胺奶粉事件,对健康、经济和社会等方面都产生了重大影响。

新的食品安全危险因子对人类健康产生了新威胁在20世纪90年代,发生了两起引起全球食品安全恐慌的事件。一是英国的疯牛病。吃了疯牛病的食物,可引起人类感染,发生克雅氏病,导致脑组织进行性退化而死亡。到2000年,英国已有87人死于该病,冷库安装法国有2人,爱尔兰有1人。二是比利时的二囉英食品污染事件。当时,比利时一家报纸很醒目地写着“我们还能吃什么”。迫于舆论的压力,比利时的卫生大臣和农业大臣提出辞呈。二曜英污染之所以引起世界性轩然大波,是因为二嘿英是一种超痕量的毒物,其毒性是氰化钾的1000倍,是一级致癌物,被称为“地球上毒性最强的毒物”。

在新的食源性致病因子中,还有大肠出血性致病菌E.Colo0157:H7,该菌于1979年首次被鉴定。1996年,日本发生11826人感染肠E.Colo0157:H7,其中多数为儿童。由于E.Colo0157:H7侵害的多数为儿童和老人,病死率高,所以该致病菌被许多国家列为重点监测和预防的食品安全危险因子。

新技术的应用给食品安全带来新的挑战

随着科学技术的进步,应用于食品生产的新技术层出不穷,例如基因工程技术(基因微生物、基因农产品、基因动物)、包装技术、生物酶技术,以及生长激素的应用等。这些技术一方面能提髙食品生产,有利于食品安全,另一方面也可能产生潜在的危害,在应用前必须得到严格的安全性评价。然而,对新技术可能产生潜在健康危害的安全性评价存在一定技术难度,这一点在对转基因食品的安全性评价上业已表现出来。就目前的研究结果来看,还不能肯定地讲转基因食品对人体健康能产生潜在危害,消费者对转基因食品的态度也存在不同。在美国,消费者比较容易接受转基因食品,而在欧洲,消费者不情愿购买转基因食品。无论如何,对转基因食品的安全性研究还不可能停止,今后食品安全性评价将放在转基因食品所引起的比较复杂的代谢变化上。

食品安全极易受到恐怖主义或犯罪分子的攻击历史上就有利用食物供应,故意实施破坏活动的记载。2002年10月发生在南京的鼠药投药事件,造成数百人中毒,几十人死亡,这是一个典型的利用食物进行破坏活动的犯罪案例。近些年来,这类投毒案件,在我国并非少见,这说明犯罪分子或恐怖主义分子极易利用食品进行破坏活动,危害社会安定和人民群众的健康。11事件后,美国很快制定了适用于食品工业、食品生产者、食品加工业、食品运输部门和食品零售商预防恐怖主义或犯罪分子袭击的指南。

食品工业总产值与农业总产值之比是衡量一个国家食品工业发展程度的重要标志。我国食品工业产值与农业产值的比值在(0.0.4):1之间,其中西部省区仅为0.18:1,远低于发达国家:1的水平。我国粮食、油料、水果、豆类、肉类、蛋类、水产品等产量均居世界第一位,但加工程度很低。发达国家农产品产后加工能力都在70%以上,加工食品约占饮食消费的90%,而我国仅为25%左右,而且其中大型工业化、规模化生产企业在食品生产企业中占少数;个体作坊的场所混乱、布局不合理、设备简陋、从业人员素质低下、生产成本较低,存在食品安全隐患。

近年来,世界范围内食品安全方面的恶性、突发性事件不断发生。自1996年英国发生疯牛病之后,欧盟的食品安全问题此起彼伏,爱尔兰、瑞士、法国、比利时、荷兰、德国、意大利、西班牙以及阿曼、日本等许多国家都发现了疯牛病,酿成了世界性的“疯牛病恐慌”。英国口蹄疫大规模暴发,比利时出现致癌物二嗯英污染鸡、猪等事件令世界震惊。法国与比利时出现可口可乐污染,引起数百人中毒。法国、荷兰等国还发生了用动物下水和腐烂物做动物饲料的丑闻。2000年元月,法国又发现一些肉食品遭受李斯特杆菌污染。2002年1月20曰英国《星期日泰晤士报》又惊爆丑闻:在过去6年的时间里,大约有1000t遭受污染的“废肉”经由1000多个销售渠道成为人们的盘中餐。在发达国家,估计每年有1/3以上的人感染食源性疾病。在发展中国家,由食物引起的食源性疾病还要严重得多。

国内的食品安全问题

食品卫生法实施以来,我国的食品卫生工作取得了显著的成绩。但是,我国的食品安全也出现一些新情况和新问题。近几年来,“吃”的问题层出不穷,食品安全问题几乎涉及了人们日常饮食生活的方方面面。劣质霉变大米用工业油抛光出售,面粉掺人滑石粉,用“泔水油”制作油炸食品,用工业基础油加工饼干,酱油中含有氯丙醇,粉丝中加人“吊白块”,猪肉中检出“瘦肉精”,鱿鱼等海产品用甲醛浸泡,蔬菜中农药残留严重超标等等。

农产品源头污染严重,食品原料质量难以保证。我国的农产品生产是以分散的种植及养殖结构为主,农民文化水平不高,食品安全意识较差。有些农民使用未达到排放标准的污水进行灌慨,造成污水中的大量污染物进人食物链;违规使用髙毒高残留农药,同时由于虫害抗药性的增加,使得农药种类越来越多;非法使用生长激素、抗生素。这些原因造成农产品源头污染问题日益严重,给后续的食品加工过程带来诸多安全隐患。食品生产原料中存在着微生物污染隐患,在食品加工中使用的初级原料都是直接从田间收获的,表面附着的泥土携带大量土壤中的微生物。南方地区在花生、玉米等原料收获后,贮存条件的温湿度不当可能造成霉菌毒素,如黄曲霉毒素、赭曲霉毒素等的大量增长。

生产条件与工艺流程达不到卫生要求,滥用食品添加剂。食品生产加工业多为小规模作坊式生产,从业人员绝大多数是进城打工的农民;食品加工水平和质量较低,没有什么技术含量;加工规模较小且比较分散,卫生条件差,生产设备和用具简陋;生产不规范,食品生产多没有卫生规范或卫生标准操作程序,加工大都按照传统加工习惯进行,投料有随意性;加工过程污染环节多,容易造成交叉污染、二次污染等。一些生产企业为了达到生产目的,超标准使用食品添加剂的问题仍很严重。其中,不按标准规定使用防腐剂、着色剂的问题以及复配食品添加剂的乱用情况尤为突出,有的食品生产企业特别是个体作坊仅凭感觉、经验使用。

新原料、新工艺的应用带来新的食品安全隐患。随着食品工业的迅速发展,大量新的化学物质应用于食品加工过程,直接应用于食品及间接与食品接触的化学物质日益增多。现代生物技术、酶制剂等新技术在食品中的应用,以及食品新资源的开发等,对食品安全带来的隐患需要我们进行深人研究。

加工行业自律能力较低,摻杂使假带来安全问题。由于一些食品生产企业缺乏诚信,为了达到利益最大化或掩盖食品质量缺陷的目的,在食品加工过程中将非食品原料作为食品原料使用,如利用病畜肉生产火腿、将苏丹红作为食品着色剂使用等。由于这些生产场所大多在城乡结合部或农村集贸市场等食品安全监督管理薄弱的地区,同时这些产品与正规产品相比,生产成本较低,具有价格优势,有广阔的生存空间和活动市场,又由于我国没有相应的信用记录机制,使得该类企业即使在一地被取缔,移至异地后仍然能够从事类似的食品生产经营活动。以上种种原因加大了食品安全监督管理成本。

生产企业准入标准过低,卫生规范可操作不强。我国有相当一部分食品生产企业不具备起码的生产条件,加工出来的食品质量不高,存在安全隐患。类似的企业很多都取得了卫生许可证,这说明在卫生许可方面的标准很低,审查不严,允许这么多不具备条件的企业进人食品生产经营领域,必然造成食品卫生安全隐患。卫生部门要依据《食品企业通用卫生规范》对生产企业进行卫生许可,但此规范准人门槛太高,又不适用小型加工企业为主的国情,很难执行。“食品放心工程”实施以来,大多数卫生部门仅对大型生产、集中式生产和超市的加工企业发放卫生许可证,对于普遍存在的个体作坊均未发放卫生许可证,大量个体作坊得不到卫生许可,又多处于非法经营状态。

食品安全管理构缺少协调与合作机制。我国承担食品卫生或食品质量管理职责的部门共有五六个之多,迄今为止,相互间未建立起分工明确、协调顺畅、合作紧密的综合性协调组织与合作机制。此外,世界卫生组织强调每个国家应根据本国情况制定国家食品安全规划,作为指导本国食品安全管理的政策。我国至今未组织多部门制定统一的国家食品安全规划,政府各职能部门各自为政组织开展有关食品管理工作,造成国家食品安全管理有限公共资源的浪费。

本文转载自

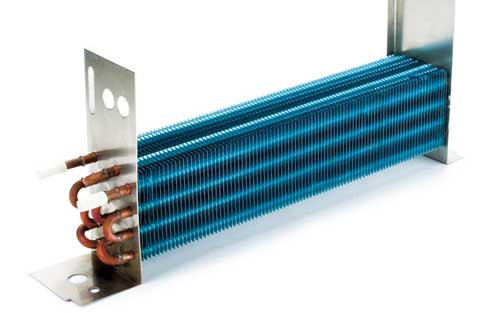

冷库安装www.iceage-china.com